統合失調症の就労支援・就職事例

当校での実際の就職事例や支援事例の一部をご紹介させていただきます。

統合失調症で事務職として就職した事例

- 疾患名:統合失調症

- 年齢:30代

- 性別:男性

- 利用期間:1年11カ月

- 就職先:株式会社トライトキャリア

大阪校

担当 山根 まどか

担当スタッフのコメント

幼少期から思い込みの激しいタイプだったが数年前突然他者に悪口を言われているような感じが強くなったことが受診のキッカケとなり当校の利用につながりました。

利用開始時点までは、生活リズムが整っていなかったため、まずは生活記録表を活用し規則正しい生活リズムを身につける事に集中し

ご本人が希望されていた事務系の仕事に就くために、就職スキルの訓練としてWord、Excel、PowerPointの学習や資格取得を行いました。

また、その他にも就労を見据えたメンタル面の訓練としては、

ご自身の障害特性を理解するためにワークシートに取り組んだり

心理学系の講座を受講を行い、不安感が強くなったときは紙に思いを書き出したり支援員に相談するなどして自主的に特性への対処を行われていました。

就労に向けて自信をつけるため企業実習にも行き、実践的な作業への適応力を身につけたり報連相などの対人スキルを身につけていき

当時より悩まされていた幻聴が体調や生活リズムを整えることで症状は無くなっていき就職まで繋げられました。

企業にお願いした合理的配慮

就労後も質問や相談を自主的にするように心がけることを前提としているが、コミュニケーション面や不安ごとの解消として定期的な面談の時間を頂きたいとお伝えしていました。

また、一度の指示では理解できないことがあるため、メモを取る時間をいただきたいということと、マニュアルなどがあれば活用したいと配慮をいただいておりました。

統合失調症から経理事務にて就職した事例

- 疾患名:統合失調症

- 年齢:27歳

- 性別:男性

- 利用期間:約11カ月

- 就職先:アートバンライン株式会社

梅田校

担当 植田 奈津希

担当スタッフのコメント

利用当時は、前職での仕事量の多さや、残業も多かったこともあり仕事の悩みを業務時間外にも考え続けてしまい睡眠がとれなくなってしまった事からコミュニケーションに苦手意識を感じていらっしゃいました。

当初から行っていた、支援内容としては通所活動を通した生活リズムの安定化や、SST講座を通したコミュニケーションスキルの練習を行い、会話への自信に繋げると言った訓練を行いました。

また、前職で経理の事務経験があったため、簿記2級資格取得支援を行いキャリアアップに繋げました。

その他の、就労スキルの学習としては、MOSWord・Excelの資格取得にてさらにPCスキルに自信をもっていただく事ができ

就職前には、ナビゲーションブック作成にてご自身の得意や苦手にくわえ症状の発症きっかけを整理することができ、安定して障害者雇用を目指すことができました。

企業にお願いした合理的配慮

その場で回答に困るものであるとご本人からお申し出があった場合、考えをまとめる時間や準備をすることを承認いただくお願いをしました。

また、業務指示や報告・相談ができる担当者を1名決めていただき、ご本人が相談するハードルを下げていただくこと。

精神科に通院を月1回されている他、持病のB型肝炎の検査と診察で半年に2回通院されています。休日に予約が取れない場合、ご配慮いただく事ができました。

統合失調症から1年7カ月の利用にて就職した事例

- 疾患名:統合失調症

- 年齢:30歳

- 性別:女性

- 利用期間:1年7カ月

- 就職先:東京海上ビジネスサポート株式会社

梅田校

担当 植田 奈津希

担当スタッフのコメント

大学2年の時に先輩に怒られたという経験が大きなストレスとなっていた。

その後、大学3~4年の時から被害妄想があり、やるきが出ないという症状が出ていました。

利用時の学習としてExcel学習スタンダードおよびエキスパート、5カ月間学習を行いました。

他にも、日商簿記3級を9カ月間学習されていました。

その後、2カ月で日商簿記2級を取得され、就職活動へと移行、自己分析、ナビゲーションブックを含む書類作成を3ヶ月行い、企業へ応募されました。

その後も、独自の仮想オフィス講座であるWU講座や本格的なビジネススキルが学べるパソナ講座、

キャリアコンサルタントが実施する実務講座などで、就職準備を進めました。

統合失調症とは?

統合失調症は主に、神経の興奮から起こる陽性症状、

思うように働くことができない陰性症状

そして、日常生活を送ることが困難になる認知機能障害の

3つの症状からなります。

統合失調症の陽性症状・陰性症状

統合失調症の陽性症状では、統合失調症で一般的にイメージされる

幻覚や妄想、誰かに操られているような感覚を抱く(させられ体験)

そして、集中力が続かず、認知や考え方に一貫性がなくなるなどの特徴が現れます。

身体的・精神的に活発になるため他人との関わり方に変化が現れます。

陰性症状の特徴としては、感情の起伏がなくなったり、動こうと思っても行動にうつせなくなるなど

本人の心境としては焦りの気持ちが強くなる事が挙げられます。

統合失調症の認知機能障害

物事を短期記憶に関わるワーキングメモリーの機能が低下することにより、

- 情報の取り捨て選択ができない

- 判断ができない

- 段取りよく物事を進めるのが困難になる

などの特徴が現れます。

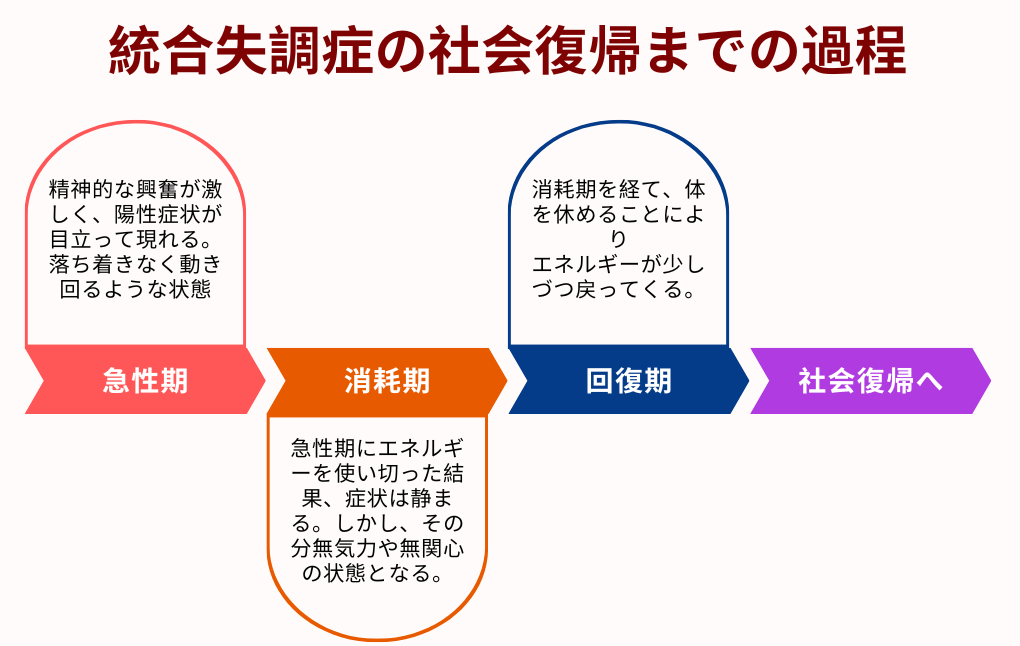

統合失調症の改善までの3つのステージ

統合失調症は主に3つのステージを経て改善に進んでいきます。

特に就労を目指すにあたっては、自身がどのステージにいるのかしっかりと把握することが重要になります。

【急性期】

精神的な興奮が激しく、陽性症状が目立って現れる。

落ち着きなく動き回るような状態

【消耗期】

急性期にエネルギーを使い切った結果、症状は静まる。しかし、その分無気力や無関心の状態となる。

感情の起伏も乏しくなり、寝てばかりいることが多い。

【回復期】

消耗期を経て、体を休めることにより

エネルギーが少しづつ戻ってくる。

社会復帰に向けて、意欲が出てくると同時に焦りも感じる。

これら3つの期間を経て回復へ向かっていきます。

特に就労支援においては、回復期に本人が無理をしていないか

一気に就労に向けて、進むのではなく

できることから、本人のやってみる気持ちを大切にしながら進んでいくことが重要です。

統合失調症は働かない方がいい?

統合失調症で就労に向けた訓練を行う中で

「やっぱり、働かない方が良いのではないか?」

と悩む声も当事業所に多数寄せられます。

この思いに至る理由は、

統合失調症の発症前の自分を思い浮かべて

就労までの訓練を一気に詰め込んだ方に、多く見られます。

「元の自分はできていたのに…」

この考えが最も危険で、

少しでも元の自分へと、無理をし続けてしまった結果、発症に至ってしまい結果的に働かない方が良いではないかと悩んでしまいます。

元の生活に戻ろうと考えるのではなく、新しい生活を始める。

という心がけが重要です。

特に、就労や社会復帰にあたっては

以下の4つのポイントを心掛けると良いでしょう。

- 元に生活に戻ることは考えない

- 休むペースを決める

- ペースは少しづつ上ていく

- 簡単な学習や作業から積み木のように少しづつ

特に、休むペースを決めることが重要です。

私たちの事業所では、統合失調症の方への声掛けとして

「疲れていないですか?」

と休みを意識する言葉を積極的に掛けていきます。

理由としては、統合失調症からの社会復帰において

本人は気を張っており、疲れを感じにくい状態となっています。

その中で、本人が疲れに気づかれるようにも

この声掛けを統合失調症の就労支援において大切にしております。

統合失調症状の方の仕事探しのポイント

では、具体的に統合失調症の仕事探し・企業の選定では、どのようなことに気をつけるべきでしょうか?

統合失調症で精神障害者手帳を取得できた場合には、

精神障害者雇用で働くのも一つの考え方です。

統合失調症の仕事探しにおいては、自身の現在の集中力の持続時間や認知機能に対して

企業側から合理的配慮を受けながら働くことにより、

長く安定して働き続けることができます。

仕事探しのポイント合理的配慮とは?

合理的配慮とは、企業が、障害者が職場で働くに当たっての支障を改善するための

措置を行わなければならない配慮です(障害者雇用促進法)

例えば、精神障害者に対する合理的配慮の例では

- 細かく決まった時間や多人数の集団で行動することが難しいときには、時間やルールなどの柔軟な運用を行うようにする

- 短時間勤務の導入や通院日の休みなどを設ける

- 情緒不安定になりそうなときには、別室などの落ち着ける場所で休めるようにする

などがあります。

合理的配慮を企業側に求めるにあたっては

ご自身だけで考えるのではなく、我々、就労支援事業所のスタッフも一緒に考えたり、

面接に同席し説明することにより、無理なく働く体制を構築することができます。

統合失調症の方への合理的配慮の事例

では、当校での事例を元に、どのような統合失調症の合理的配慮が受けられるかを見ていきましょう。

1つ目は、時間の配慮や担当の配慮です。

認知機能障害によって、人より考える時間が必要であったり、集中力に自信がない方に向けてあらかじめ考える時間を設けたり、専任の担当者をつけていただくといった配慮です。

これにより、業務において焦らず取り組むことができ長期的な就労につながっています。

2つ目は、通院日の休みの調整です。

統合失調症の治療においては、確実な服薬と医師による経過観察が重要になります。

そのため、精神科の通院が確実に行えるように

休みを柔軟に調整いただくように配慮していただくことがあります。

3つ目は短時間勤務です。

精神障害者雇用においては、週10時間以上20時間未満で働く方を短時間労働者として在籍しておられる方も多数おられます。

そのため、いきなりフルタイムで社会復帰するのではなく

まずは短時間での勤務から始められる方も大勢いらっしゃいます。

統合失調症の方におすすめな就労支援プログラム

統合失調症の方が就労支援に通うにあたって、重要視するポイントや

おすすめの利用方法を解説します。

まずは規則正しく生活し、決まった曜日に通えるようにすることです。

生活リズムを改善することは一見当たり前のように感じるかもしれませんが、

当事業所に通っていただく方で、生活リズムの改善により

統合失調症の陽性症状である、幻覚や妄想などが改善された方も数多くいらっしゃいます。

生活リズムの改善においては、食事時間を固定することに始まり

活動時間を一定することにより就寝・起床時間が定まります。

つまり、就労支援の活用はもってこいです。

次に、活用していただきたいのは

ソーシャルスキルトレーニングなどの認知行動療法です。

統合失調症に至った経緯として、前職の仕事での対処法や学生時代のなんらかのストレス体験に基づく方もおられるかと思います。

ソーシャルスキルトレーニングでは、ロールプレイング形式において正しいストレスへの対処法を学んでいきます。

社会復帰後、長く働き続けるためにも重要なプログラムです。

統合失調症の方が利用できる就労支援制度

では、統合失調症の方が、社会復帰において

活用できる就労支援制度をご紹介していきます。

就労移行支援事業所

精神も含めた障害者を持つ方に向けて、就職に向けたサポートを行っているのが、この就労移行支援事業所になります。

利用期間としては2年間で、職業訓練学校のように就職に必要な技能の取得や

障害特有の就職活動のサポートを行ってくれます。

私たちWithYouも精神疾患の方を専門とした就労移行支援事業所となります。

就労移行支援を通じて就職した後の就労定着支援

就労移行支援を通じて、就職した場合

就職後6ヶ月間、就労定着支援というサービスを受けることができます。

就職のサポートを行った就労移行支援事業所が

働く中での課題などの調整を企業側と行ったり、本人との面談を通じて企業側との意思疎通を行うことで

長く働き続けられるようにサポートを行います。

就労継続支援A・B型

就労移行支援などを通じても、企業への就職が難しい方に対して働く場所を提供するのが就労継続支援です。

A型とB型という種類が存在しており

A型では雇用契約の元に働く場が提供され、最低賃金が保証されます。

(令和4年度平均賃金 月額83,551 円)

B型では、あくまでも工賃と呼ばれる福祉サービスの一貫としての報酬が支払われます。

(令和4年度平均賃金 工賃17,031 円)

ハローワーク「障害者に関する窓口」

ハローワークにおいて、障害者を持つ方に専門的にサポートを行っているのが

「障害者に関する窓口」です。

専任の相談員を配置しており

就職に向けて履歴書の書き方支援や、模擬面接など障害の特性に合わせた支援に始まり企業で実習や働く事業主のマッチングも行ってくれます。

ハローワークは障害者雇用を行う企業への中心的な役割を担っています。

地域障害者職業センター

主にどのような職業が向いているか?

現在の特製からどのような職業を選択するべきか悩んでいる方に向けて、

職業評価や職業準備支援を行ってくれるのが、この地域障害者職業センターです。

主に就労移行支援や就労継続支援と並行して利用される方が多いです。

職業評価では、就職の賃金面や作業内容等の希望を把握した上で職業適性を評価し、

これらを基に就職して職場に適応するために必要な支援内容・方法等を含む個々人の状況に応じた「職業リハビリテーション計画」を策定してくれます。

職業準備支援においては、

- 作業体験や職業準備講習カリキュラム

- 職場対人技能訓練(JST)

- グループミーティング

等を通じて、作業面や対人面などに関する特性(得意なこと、苦手なこと等)について理解を深め、対処力を高めていくことで、就職に向けてステップアップを目指します。

参考:大阪障害者職業センター

障害者就業・生活支援センター

こちらも、ハローワーク「障害者に関する窓口」や地域障害者職業センター

と同様に

- 職業スキルの確認や履歴書作成

- 面接準備のサポート

そして、求人探しや前述の就労移行支援事業所などの紹介などを行います。

ハローワークや地域障害者職業センターは同様の支援を行っているように見えますが、全て連携して支援を行っておりますので、どの窓口に行っても同様の支援を受けることができます。

地域若者サポートステーション(通称サポステ)

主に、15歳〜49歳までの働くに悩む方のサポートを行っているのが、このサポステです。

厚生労働省の委託により全国に配置されており、

職業適性検査や履歴書作成・面接準備のサポートに始まり、ビジネスマナー講座やパソコンスキル講座、合宿形式の実習プログラムなども行っております。

統合失調症の就労支援・就職事例まとめ

ここまで統合失調症の当事業所の就職事例と就職のポイントについて解説してきました。

文中でもご紹介しましたが、当事業所は精神疾患サポートを専門とする就労移行支援事業です。

お役に立てることがございましたら気軽にご相談ください。

見学・説明会のご案内

当日、ご相談者様が指定されたお時間に、

大阪堺筋本町校・本町校・梅田校・大阪校・天王寺校

兵庫神戸校

お住まいよりお近くの校をご自由に選択の上、お越しくださいませ。

実際の見学会・説明会の風景です。

希望日時の方を以下の入力フォームよりご連絡ください。

(必須項目の入力をお願いします)

- 新着投稿 2025.07.04

- 新着投稿 2025.06.03

- 新着投稿 2025.04.25

- 新着投稿 2025.04.24

- 新着投稿 2025.03.27

- 新着投稿 2025.02.25

- 新着投稿 2025.02.13

- 新着投稿 2025.01.18

- 新着投稿 2024.12.20

- 新着投稿 2024.12.16