特別支援学校卒業後の進路完全ガイド!【就職先や選択肢をデータと事例を元に解説】

この記事では、特別支援学校を卒業してから、どのような進路先へと進むのか?を具体的に解説していきたいと思います。

もちろん人によって様々なので色んな選択肢があります。

卒業後の進路は正直、不安な事ばかりで考える事も嫌になるときもあると思います。

どんな進路先があるあるのか、データを元に解説していければと思います。

【データで見る】特別支援学校卒業生のリアルな進路状況

高等学校を卒業すると多くの方は就職・あるいは大学・専門学校への進路がほとんどです。

しかし、障害などがある方が利用する特別支援学校の方は一体どのような進路先になるのでしょうか?

特別支援学校を卒業した方の進路先が文部科学省にて発表されております。

表を作成しましたので下記の表をご覧ください。

| 区分 | 卒業者(人) | 進学者(人) | 教育訓練機関等入学者(人) | 就職者(人) | 社会福祉施設等入所・通所者(人) | その他(人 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 計 | 21,657 | 427(2.0%) | 342(1.6%) | 6,760(31.2%) | 13,241(61.1%) | 887(4.1%) |

| 視覚障害 | 290 | 90(31.0%) | 10(3.4%) | 47(16.2%) | 125(43.1%) | 18(6.2%) |

| 聴覚障害 | 492 | 193(39.2% | 20(4.1%) | 192(39.0%) | 68(13.8%) | 19(3.9%) |

| 知的障害 | 18.668 | 76(0.4%) | 241(1.3%) | 6,338(34.0%) | 11,267(60.4%) | 746(4.0%) |

| 肢体不自由 | 1.841 | 43(2.3%) | 47(2.6%) | 111(6.0%) | 1,575(85.6%) | 65(3.5%) |

| 病弱・身体虚弱 | 366 | 25(6.8%) | 24(6.6%)/td> | 72(19.7%) | 206(56.3%) | 39(10.7%) |

※進学者は、大学(学部)、短期大学(本科)、大学・短期大学の通信教育部及び放送大学(全科履修生)、大学・短期大学(別科)、

高等学校(専攻科)及び特別支援学校高等部(専攻科)へ進学した者の計。

※教育訓練機関等は、専修学校(専門課程)進学者、専修学校(一般課程)等入学者及び公共職業能力開発施設等入学者の計。

※社会福祉施設等入所・通所者は、児童福祉施設、障害者支援施設等及び医療機関の計。

※その他は、家事手伝いをしている者、外国の学校に入学した者、進路が未定であることが明らかな者及び不詳・死亡の者等の計。

※上段は人数、下段は卒業者に対する割合。四捨五入のため、各区分の比率の計は必ずしも100%にならない。

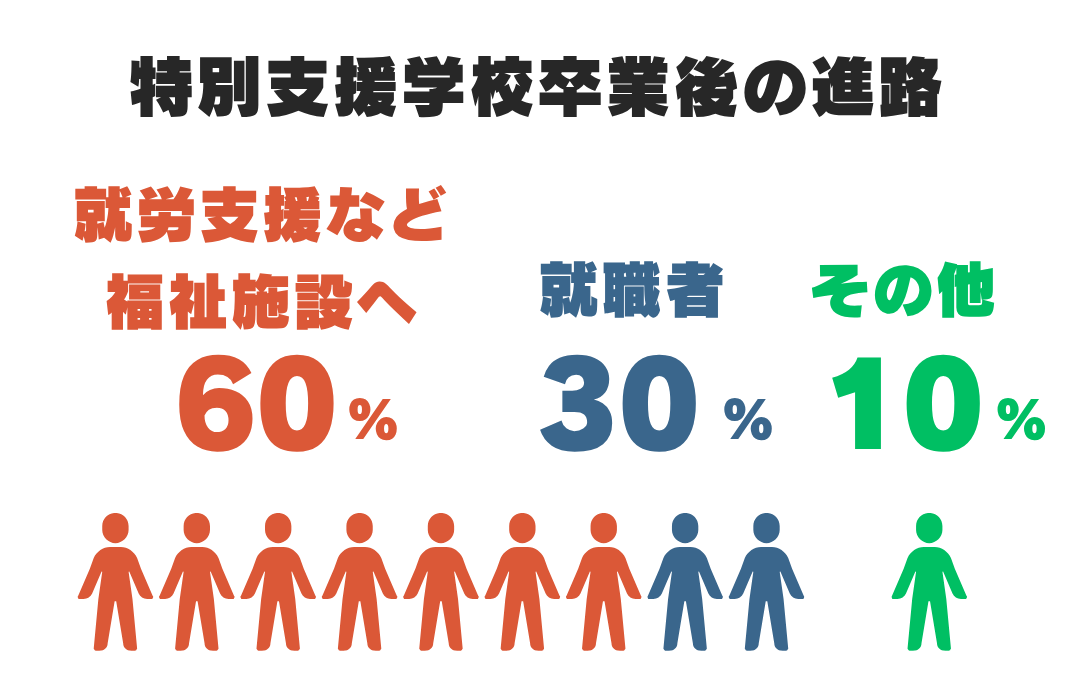

この表を見てもらってわかるように、約3割の方が一般企業へ就職しており、約6割の方は社会福祉施設などへ進路先として選んでいるのがわかります。

半分以上の方が社会福祉施設への進路先と言う現実に驚く人も多いでしょう。

このことを踏まえて、進路先の書く選択肢を更に詳しく深堀していこうと思います。

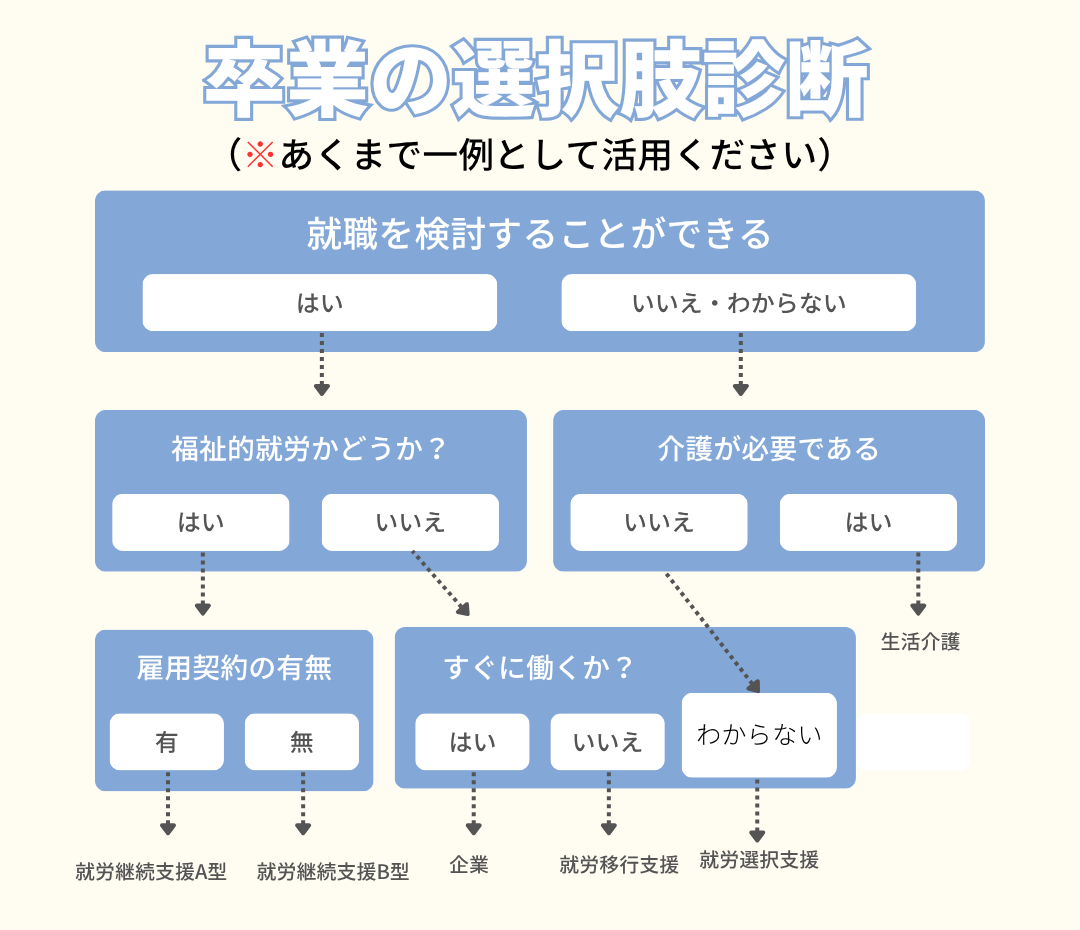

特別支援学校卒業後の三つの選択肢

それでは、特別支援学校を卒業後の進路を三つの選択肢として「⓵働く」「⓶進学」「⓷日中の活動の場を得る」の大きなカテゴリーに分けて

それぞれどのような方が向いている進路先なのかを特徴を踏まえて1つずつ説明していきたいと思います。

選択肢①「働く」一社会に出て、収入を得る道

卒業して保護者の方が関心を持つの働くと言う選択肢になると思います。

働いて収入を得るという事は生活していく上で大切な事です。

この働くと言うのは雇用形態などによって様々な形があります。

- 正社員

- 契約社員

- 派遣社員

- パートタイム労働者・アルバイト

- 短時間正社員

必ずしも正社員として働かなくとも、収入を得ることで働くと言う事になります。

障害が原因で体調が優れない場合もあるので、無理に長時間働かなくともアルバイトやパートなどで自分の働けるスタイルで働くと言う選択肢もあります。

一般企業への就職(障害者雇用)

最近では「障害者雇用促進法」に伴い、障害者雇用を受け入れる企業が非常に多く増えています。

従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります。(障害者雇用促進法43条第1項)

民間企業の法定雇用率は2.5%です。従業員を40人以上雇用している事業主は、障害者を1人以上雇用しなければなりません。

このように厚生労働省が発表した、障害者雇用に関し店もルールなどもあります。

障害者の方でも働きやすい環境があり、事務補助・軽作業・清掃などの職種があります。

障害者雇用で働く事により、(経済的自立)や(社会貢献)などできるのが大きなメリットです。

逆にデメリットで言えば、業務に携わり、あくまで給料を頂く身ではあるので働くという事に関してのストレスがかかる事もあるでしょう。

一人で仕事をするわけでは無いので対人関係でのストレスや、業務遂行能力に関してのストレスなど

このストレス耐性が無ければ辛い状態になる可能性が高くなります。

福祉的就労②就労継続支援A型

就労継続支援の大きな特徴は、事業所を雇用契約を結びという事です。

雇用契約を結んで基本的には決められた日数・決められた時間作業を行い、賃金として最低賃金が保証されたが支払われます。

作業内容自体は比較的、簡単な作業が多く、例えば

- 軽作業

- ハンドメイド制作

- データ入力

- Webサイト制作

- ネットショップ運営代行サービス

- 飲食店のホールやキッチン

- パンやお菓子・お弁当の製造・販売

- 清掃作業・クリーニング

など、安定した収入を得ながら、一般就労に近い形で働く事ができるので、進路を就労継続支援A型に選ぶ方も多いです。

福祉的就労②就労継続支援B型

就労継続支援B型は、就労継続支援A型とは違い、事業所と雇用契約を結ばず利用する事が出来ます。

基本的にはA型事業所と作業内容はあまり変わらず簡単な作業が多いのですが、

A型とは違い雇用契約を結んでいないので、自分の体調に合わせた好きな日数・時間で作業をすることが出来ます。

例えば、週に1日だけ利用している人もいれば、週に5日利用している人もいます。

障害や病気が原因で中々、体調が安定しないという方に多く利用者がいらっしゃいます。

ここで1つ大切な事は、作業を行うことに伴い、工賃として支払われるのですが、非常に少なく時給に換算すると200円~500円ほどです。

就労に向けて一歩踏み出す第一歩目を就労継続支援B型として利用してみるのもいいでしょう。

選択肢②「進学」企業へ就職へ徹底サポート

高等学校を卒業した後の進路先で進学を選ぶ人はあまり多くないようですね。

社会に出て働く事も大切な事ですが、学業・学ぶという事もとても大切な事です。

障害がある方でも大学へ進学する頃は出来るのですが必要な支援を受けるには入学する前に大学と連携し、個別の合理的配慮について話し合う事になります。

大学は障害者差別解消法に基づき、差別の禁止と合理的配慮の提供が義務付けられているのです。

なので障害者の方でも安心して大学生活を送れる環境を大学側も提供してくれるのです。

大学には障害学生を支援する体制があり、日本学生支援機構(JASSO)も修学支援に関する情報提供や奨学金制度を設けています

大学・短期大学・専修学校(専門学校)への進学

進学の場合は大学・短期大学・専修学校・他にも特別支援学校高等部専攻科、高等学校専攻科などがあります。

学部や学科は(福祉・情報・芸術)など様々あり、高等学校や特別支援学校高等部よりもさらに高度な専門知識や技能を習得し、

社会での自立や専門的な職業に従事することを目的としているのです。

専修学校などであれば専門的な知識を得ることができ、それを武器に就職を目指すことができます。

但し、進学する際には学習などへのサポート体制を確認しておく必要があるので注意しておきましょう。

選択肢③「日中の活動の場を得る」一自分らしく過ごす道

決して働く事がゴールではありません。

周りの人が就職していたり、誰かに働かないといけない様な事を言われて

将来への不安が積もり積もって余計に進路がわからなくなってしまわないようにしましょう。

本人の障害特性や希望に合った様々な日中の過ごし方があります。

例えば、

- 趣味に時間を使う

- ボランティア活動で社会に貢献する

- 塾や民間のスクールに通う

- フィットネスクラブを利用する

など学習に専念したり、気分転換で体を動かしたり

自分に合った、自分の好きな事をすることによって働く意欲が湧いてくる可能性もあります。

なので無理して早く働く必要はないのです。

【就職への最短ルート】就労移行支援

就労移行支援は一般就労を意識したサービス内容になります。

- PCスキル

- SST 社会生活技能訓練(ソーシャルスキルトレーニング)

- JST 職場対人技能訓練。

- グループワーク

- ビジネスマナー

- 企業実習

など、就職に必要なスキルを利用期間の2年間で訓練を積み、就職を目指していきます。

就労移行支援も事業所によって学習できる内容が異なります。

自分に合った適性の業種へ就職できる様に訓練を行うため、ミスマッチの無い就職先へ就職できたり、

就職してから半年間、定着支援としてサポートを行うので長く働き続ける力を身に着けることが出来るのが就労移行支援の最大のメリットと言えるでしょう。

専門家の視点

就労移行支援はただ単に就職させることだけが目的ではありません。

もちろん就職や就職してから働き続ける事が目的なのですが、

その人が社会に出て活躍できる場・自分らしく輝ける職場を見つけれるようサポートを行います。

施設入所支援(入所施設)

施設入所支援では、施設に宿泊して一日中24時間のサポートを行うサービスです。

夜間において、介護が必要な者、入所させながら訓練等を実施することが必要かつ効果的であると認められるもの

又は通所が困難である自立訓練又は就労移行支援の利用者の方が利用しています。

宿泊という事なので、24時間安心できる場ではありますが、プライベートの空間は少なくなります。

家族と一緒に生活が出来ないという事にもなりますので本人含めた家族でしっかり話をしなくてはいけませんね。

多様な専門家と一緒に考える新制度:就労選択支援

就労選択支援は令和7年10月よりスタート予定の新しいサービスです。

障がい者本人が、就労継続支援などの障害福祉サービスを希望した際、就労選択支援事業所が、サービス提供者に就労に関する適性、知識及び能力の評価並びに就労に関する意向など整理し、

対象者の進路選択を関係機関(行政・指定特定相談支援事業者)を連絡や調整を行う支援です。

主に就労継続支援事業者と相談支援事業者が連携して支援を提供する。

後悔しない進路決定のために!高等部3年間のロードマップ

人生で一度しかないとても大切な高校の3年間。

あまり考えたくはない方もいらっしゃるかもしれませんが、この3年間の間で将来の事を考えていくのはとても大事な事です。

高等部1年生~3年生まで「いつ何をすれば良いのか?」具体的な行動計画を学年ごとの字形れるでご紹介していきたいと思います。

高等部1年生:「知る」時期

高等部1年生の段階で、世の中には様々な種類の仕事があることを伝えましょう。

働いて収入を得ることを教えて、生きていく上で必要な事だと説明しておくことが必要です。

重く考えず、将来何になりたいのか?など軽く聞いてみるのも良いでしょう。

どんな仕事があるのかイメージを持ってもらうために学校の進路説明会に参加したり、ハローワークや福祉サービスの情報雄収集しておくなど

第一段階の将来への意識と準備を1年生の期間で行うようにしましょう。

高等部2年生:「体験する」時期

2年生になれば学校にも慣れて、人間関係や学習のレベルが大体わかってくると思います。

2年生で行っておくべきことは主に体験です。

職部見学に積極的参加したり、就労移行支援や就労継続支援を利用する事を見据えて早い段階で見学や体験利用を行ってみるのも良いでしょう。

どんな事が本人と合っていて相性が良いのかを、2年生の段階で気づけることが出来れば良いでしょう。

職場体験や実習は働く事に関してとても近いことなので、仕事の適性などがわかるとても重要な事です。

高等部3年生:「決定し、準備する」時期

3年生になれば、進路の事も本格的に考えて、本人の意思なども汲み取りながら進路を決めていかなくてはなりません。

職場実習などに参加できていれば、実習先から評価などがあるかと思いますので、それを元に決めていくと良いでしょう。

秋ごろまでには進路を決定しておかないと就職した時の生活リズムの準備や

障害福祉サービスを利用する場合の受給者証の申請から発行まで長くて2カ月ほどかかるので、

進路に対しての準備をしなければなりません。

まずは出来るだけ早い段階で進路を決定しておくことがとても大事になってきます。

特別支援学校卒業生の一般就労の事例と成功例

実際に特別支援学校を利用して一般就労をすることが出来た方の成功例を

ここではご紹介していきたいと思います。

3つほど例を挙げていきますので、例を元にイメージしてみて下さい。

職場実習を経て一般就労

高等部3年の夏前から一般就労を希望していました。

就職活動としまして、ハローワークにて適性の実習先を紹介してもらい職場実習を行いました。

いくつか企業様の職場実習を体験し、採用検討を行ってもらえる企業様があったので、

ハローワークにて学卒用求人を提出してもらい応募→採用選考→採用内定→就職と言った流れでオープン就労で就職する事が出来ました。

就労移行支援を経て一般就労

就労移行支援事業所で、就職ができるスキルを身に着けてから一般就労を希望しました。

社会の事がまだ何もわからない中、就労移行支援でのビジネスマナーやパソコンの基礎操作などを学び

就職するという事がどういう事なのかをしっかりと理解した上で、自分に合った職業を選び一般就労をすることが出来ました。

就職先では、慣れない事が多々ありとても大変でしたが、就職してからも職場定着支援で半年間、相談事や悩み事を聞いて下さり

長く働き続けられる環境づくりもサポートしてくれました。

就労継続支援B型を経て一般就労

就職して毎日働く体力に自信が無かったので就労継続支援B型でまずは体力づくりと体調管理を改善してから一般就労をすることに決めました。

事業所では簡単な梱包作業や、シール貼りを行って少額ではありますが工賃を頂けたので、働いて給料がもらえる喜びを味わえて就労への意欲が沸き上がります。

少ない利用の日数から徐々に増やしていき、最終的に週5日利用できるまで体力も付いて体調も安定したので、就職活動を経て、一般就労をすることが出来ました。

保護者として、子どものためにできる4つのこと

前提として結果的に進路の選択はするのは子供本人です。

保護者の役割は、子どもが将来どうなりたいか?どのようにして将来の夢を叶えたいか?を把握して

サポートしてあげることです。

保護者として子どもの為にできる事をいくつかまとめてみました。

1.「本人の意思と選択」を何よりも尊重する

親は、子どもがこうなってほしい、立派になってほしいと願うものです。

子どもの将来に期待を膨らましすぎてしまうと、子どもにもプレッシャーがかかり子どもが本当にやりたいことが出来ないかもしれません。

本人の口から将来どうしたいのか、をまずは聞いて何よりも子どもの意見を尊重してあげることが大切です。

本人の言葉で伝えるのが難しそうなときは、実習先などでの表情や行動、実習後の会話などで気持ちを汲み取ってあげる事も親の役割なのです。

2.視野を狭めず、多くの選択肢を見せてあげる

就職だけに絞って考えずに、就労移行支援や就労継続支援A型B型の存在を教えて、色んな視点から将来の選択肢を広げてあげる事も大切です。

子どもに対して福祉サービスの存在を口で説明するのは難しい部分はあるかと思います。

そんな時は、実際に見学やサービスの体験へ行ってイメージをしてもらうようにしましょう。

口で説明するよりも実際に本人が行う方が実感が湧いて、新たに視野が広がるかもしれません。

3.「チーム」で支える意識を持つ

子どもの将来について、悩むことはとてもたくさんあると思います。

自分の子どもの事だから、周りに相談せず家庭だけで抱え込んでしまうことも多いです。

しかし、家庭で抱え込まずに学校の先生や福祉サービスのスタッフ・専門家などに相談するようにしましょう。

たくさんの意見を聞いて、最終決断は家庭で行えば問題ないので、周りの方も巻き込んでチーム〇〇(お子さんの名前)として一丸となってサポート体制を作るようにしましょう。

4.「親亡き後」を考え、具体的な準備を始める

子どもの進路の事も考えなければなりませんが、もう1つ考えなければならない重要な事があります。

それは親が亡くなった後の残された子どもの今後です。

シビアな問題で目を背けたくなるのはわかりますが、早かれ遅かれ訪れる現実です。

準備は早ければ早いほどいいので、「障害年金や親の財産を遺すための信託制度(特定贈与信託など)について調べること」や

「グループホームへの見学」「成年後見制度の学習」など、今から始めても遅くはないので、

とにかく、この問題から目を背けず何かしらのアクションを起こすようにしましょう。

困ったとき、迷ったときの相談先リスト

子どもの進路の事で困る事や迷う事は多々あると思います。

先ほども言いましたが、家庭だけで抱えて悩まず他の方に相談をして意見をもらうようにしましょう。

100%の正解はないので、様々な意見をもらい参考にすればいいのです。

そんな困った時や迷った時の相談先のリストとどんな所なのかを簡単にご紹介していきたいと思います。

身近な相談窓口

普段の私生活の中で身近な方の存在である相談窓口をご紹介しましょう。

【1,特別支援学校の進路指導担当】

生徒一人ひとりの個性や能力に合わせて、卒業後の進路(進学・就職)を支援する専門的な役割を担う教員です。

生徒の自立と社会参加を目指し、個々の能力や適性に応じた職業的自立を支援します。

生徒の能力や適性に合わせた教育プランを設計し、関係機関との連携を通じて、将来の自立や社会参加をサポートします。

【2,市区町村の障害福祉課】

障害者の福祉に関する各種申請や相談の窓口を担っています。

具体的には、障害者手帳の申請や交付、医療費助成、サービスや福祉用具の支給、手当の支給の他、生活や福祉についての相談業務を行っています。

【3.相談支援事業所の相談支援専門員】

相談支援事業所は、障害者や家族から相談を受け、アセスメントのうえ助言や情報提供、支援にかかる計画の作成、関係機関との連絡調整、モニタリングとフォローなどを行う事業所です。

相談支援専門員の役割は、中立的な立場で障害のある利用者やその家族が適切な支援を受けるためのサポートをすることです。

就労に関する専門機関

就労を考えた上で、相談するべき窓口は以下のような専門機関になります。

【1,ハローワークの専門援助部門】

多くのハローワークには、障がいのある人の就職を専門にサポートする「専門援助部門」があります。

手話通訳の配置や専門家によるカウンセリングなどのほか、発達障がいのある人には「発達障がい者雇用トータルサポーター」と呼ばれる専門職員が置かれていることもあります。

専門援助部門では障がい者専用の求人情報を持っており、求人票や履歴書の書き方、企業への問合せ方法、面接の指導などについて、障がいの特性を踏まえた支援を提供しています。

【2,障害者就業・生活支援センター(なかぽつ)】

障害者に対する総合的支援の充実を目的として設立された組織。

対象者は、身体障害・知的障害・精神障害・難病の障害などをお持ちの方で、センターの近くに住んでいる、または働いている方です。

障害者の身近な地域で就業面と生活面の一体的な相談・支援を行う。

よくあるご質問(Q&A)

特別支援学校を卒業するにあたり、多種多様な質問が寄せられます。

ここではそんなよくあるご質問をまとめてみましたのでQ&A形式でご紹介していきたいと思います。

Q.知的障害が重くても、働ける可能性はありますか?

A.はい、可能性は十分にあります。

一般就労が難しくても、就労継続支援B型などで、本人の特性を活かせる作業や役割が見つかるケースは非常に多いです。

諦めずに色々な事業所を見学してみてください。

Q.就職しても、すぐに辞めてしまったらどうなりますか?

A.職場定着もあるのでご安心ください。

就労移行支援事業所などの多くは、就職後も「職場定着支援」を行っています。

悩みを聞いたり、職場との間に入って環境調整をしたりして、長く働き続けられるようにサポートします。

もし退職してしまっても、再度サービスを利用して再挑戦することも可能です。

Q.進路を決めるのに、障害者手帳は必要ですか?

A.障害福祉サービス(就労移行支援、A型、B型、生活介護など)を利用する際には、

手帳または「障害福祉サービス受給者証」が必要になります。

受給者証の申請には、医師の診断書などがあれば手帳がなくても可能な場合がありますので、自治体の窓口にご相談ください。

Q.やはり「親亡き後」が心配です。何から手をつければいいですか?

A.まずは「お金のこと(障害年金、相続)」と「住む場所のこと(グループホームなど)」の情報収集から始めましょう。

お住まいの地域の「基幹相談支援センター」や、社会福祉協議会などが詳しい情報を持っています。一人で抱えず、専門家を頼ってください。

まとめ:未来は一つじゃない。わが子に合った道が必ず見つかります

特別支援学校を卒業した後の進路について、様々な選択肢をご紹介してきました。

進学・就職・福祉サービスを利用する、選択肢はいくつもあります。

その中で、最終的にどの進路に進むのかは本人の意思と家族の意向です。

特別支援学校を卒業すれば、ひと段落するかもしれませんが、終わりではなくまた新たな未来があります。

進路先に正解などありません。

結果的に正解・失敗はあるかもしれませんが、そんなことを考えていても先には進めません。

何よりも子ども本人が楽しく笑顔で暮らしていく事が出来れば良いのです。

未来は一つではありません。進路先で失敗して途中で辞めてしまってもそれを糧にまたチャレンジすれば何の問題もないのです。

もし今、進路の事で途方に暮れているのであれば、私たちの様な専門機関に是非一度お話をお聞かせください。

小さなことでも一緒に考え、明るい道を照らすお手伝いをさせて頂きます。

見学・説明会のご案内

当日、ご相談者様が指定されたお時間に、

大阪堺筋本町校・本町校・梅田校・大阪校・天王寺校

兵庫神戸校

お住まいよりお近くの校をご自由に選択の上、お越しくださいませ。

実際の見学会・説明会の風景です。

希望日時の方を以下の入力フォームよりご連絡ください。

(必須項目の入力をお願いします)

- 新着投稿 2026.02.13

- 新着投稿 2026.02.12

- 新着投稿 2026.02.12

- 新着投稿 2026.01.04

- 新着投稿 2026.01.04

- 新着投稿 2026.01.03

- 新着投稿 2026.01.03

- 新着投稿 2025.11.17

- 新着投稿 2025.11.10

- 新着投稿 2025.11.03