精神障害者の就労支援とは?種類や対象者・利用方法と共にリアルな体験談を紹介!

この日本において、2020年の発表で精神障害者の総数は586万1千人と発表されている事からも、多くの方が精神疾患などによる精神障害が原因で社会生活に対して悩んでいる方は数多くいると言う現状となっております。

そんな中で、『一般就労で働きたい』や『自立して生きていきたい』と思っている方も多くいらっしゃいます。

この記事では、精神障害者の方が一人で就職を目指すことが難しく、福祉サービスである就労移行支援を利用して

社会で活躍するための一歩を踏み出す具体的な情報をご紹介していきたいと思います。

いま現在、どうすれば良いのか?何から始めれば良いのか?など様々な疑問点をこの記事を呼んで少しずつ解消していただければと思います。

一人で悩まず、専門家や周りにいる信頼できる方と相談しながら明るい未来を考えていきましょう。

今回のコラムが、体験利用の不安を解消させ、一歩踏み出すきっかけとなれば幸いです。

就労支援とは?障害者総合支援法に基づいた福祉サービス

就労支援とは、「障害者総合支援法」(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)に基づく障害福祉サービスです。

障害や病気が原因で一人で就職を目指すことが困難な状況の方が、

この就労支援のサービスを利用して、サポートを受けながら就職を目指します。

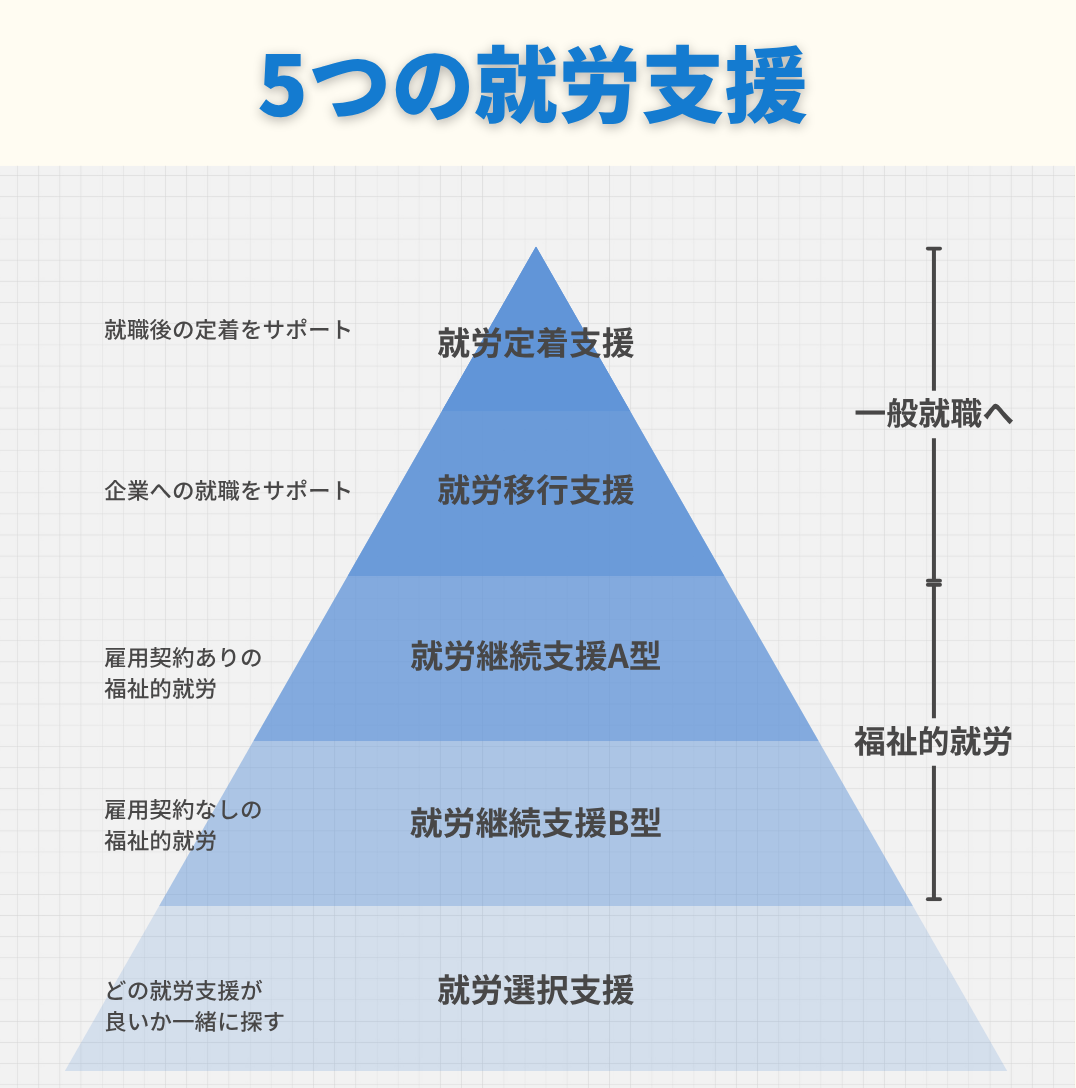

就職への近さや困難さによって、全部で5つの就労支援サービスがあり自身の状況に合わせてたサービスを利用できます。

イメージとしては、職業訓練校や作業所などを思い浮かべていただくとイメージがつきやすいです。

次項より、それぞれのサービス種類や利用方法、対象者を解説させていただきます。

【比較表あり】精神障害者向け就労支援の5つの種類とそれぞれの違い

制度として利用できる就労支援は全部で五つございます。

それぞれ名前が似ていたりするのですが、サービス内容などは異なってきます。

多くの方は、サービス内容がごちゃ混ぜになって、どれがどのサービスかわからなくなる様ですね。

そんな方の為に、ここではそれぞれのサービス内容や違いなどをご紹介していきたいと思います。

⓵就労移行支援:一般企業への就職を目指すための訓練場所

就労移行支援は一般企業への就職を目指す為に就職に必要なスキルを身に着ける訓練を行います。

体調面・学習面共に、就職ができるレベルまで訓練を行います。

事業所によって訓練内容は少し違ってきますが、

例えば

- SST 社会生活技能訓練(ソーシャルスキルトレーニング)

- JST 職場対人技能訓練

- グループワーク

- 自己理解・自己分析

- PCスキル

- 軽作業

- 職業訓練

- 面接練習

などの訓練内容があります。

就職する為・就職した後にも役立てれるスキルを身につけれるのが就労移行支援の利用する強みです。

利用期間は定められおり原則2年間となっておりますので、

この利用期間である2年間の間で就職を目指せるまでのスキルを身に着ける訓練を行うのです。

就労移行支援は誰でも利用できる訳ではありません。

定められた対象者になる条件を全て満たすことが出来て初めて就労移行支援のサービスを利用する事が出来るのです。

就労移行支援を利用できる対象者になる条件は以下の通りになります。

原則として18歳以上満65歳未満(※)の方

※例外として「65歳に達する前の5年間に障害福祉サービスの支給決定を受けていた方で、65歳に達する前日において就労移行支援の支給決定を受けていた方は、当該サービスについて引き続き利用することが可能」と定められています。

身体障害、知的障害、精神障害(統合失調症やうつ病、双極性障害、適応障 害、てんかんなど)、発達障害や、難病のある方

一般企業への就職を目指しており、就労が可能と見込まれている方や「就労継続支援事業所(A型・B型)」のように、通常の事業所に雇用されることが困難な方に向けた、福祉支援のある事業所は対象となりません。

現在、就労していない方(※)

※申請を受け付ける自治体の判断により、休職中やアルバイトをされている方などの利用が例外的に認められる場合もあります。

休職者については、所定の要件を満たす場合に利用が可能となります。

【就労移行支援を利用して就職に繋がった事例】

就労移行支援を利用して、様々なプログラムを行っていく中で自分がやりたい事、自分に合った業種を見つけることが出来ました。

やる事が決まれば、目標に向かって日々の訓練を積み重ねました。

事務職希望だったので、必要になるであろう資格を学習し取得できたおかげで、無事就職することが出来ました。

⓶就労継続支援A型:雇用契約を結び、支援を受けながら働く

就労継続支援A型の特徴は事業所との雇用契約を結び、賃金を受けながら作業を行い一般就労を目指していきます。

雇用契約を結ぶことにより、最低賃金以上が保証されます。

作業内容は事業所によって様々で例で言うと

- PCを使用したデータ入力

- 部品の組み立て、検品、梱包、袋詰め詰め

- 洋菓子の箱作り

- 清掃、洗濯

- 調理補助

- カフェ運営・接客

- 画像加工、Web制作補助

- インターネットオークションのための写真撮影

など

まだまだ色んな作業内容があります。

雇用契約を結ぶので基本的には週5日の通所で週に2日の休みがあります。

ほとんど一般就労と変わりはないのですが、まだ一般就労をするのが不安な方などが、安定した収入を得ながら少しずつ就職を目指したいという方におすすめの福祉サービスになります。

⓷就労継続支援B型:自分のペースで無理なく働く訓練をする

就労継続支援B型ではA型とは違い、事業所と雇用契約を結ばず作業を行い、一般就労を目指していきます。

就労継続支援A型とB型の大きな違いは雇用契約を結ぶか結ばないかの違いになります。

就労継続支援B型で雇用契約を結ばないので、自分の体調に合わせて利用することができます。

しかし、工賃として支払われる額は非常に少なく、時給で言うと200円~500円程度になります。

- 作業内容の例で言えば

- 簡単なデータ入力

- パンやお菓子の製造

- 検品・包装作業

- 部品の組立

- シール貼り

- 袋詰め

- 清掃

など、比較的簡単な作業が多くなっています。

就労を目指す前段階で、まずは家から出る練習や、1日のルーティンとして自分で決めた時間を作業するなど、

自分の体調に合わせて自分のペースで働くことを意識したい方が多く利用する福祉サービスになります。

⓸就労定着支援:就職後に長く働き続けるためのサポート

就労定着支援は、就労移行支援を利用し、就職した方が対象になるサービスです。

サービス内容は就職した後の半年間(6か月)の間、就職先での相談事や悩み事などがあれば

利用していた事業所の担当者や企業の担当者との面談を行い、より働きやすい環境で長く働き続けることを目指したサービスになります。

就職してからは初めての事ばかりで、正直不安ばかりです。

実際の職場の環境にも中々慣れなかったり、人間関係も築き上げていく前の段階で、誰かに相談でる場があれば少しは安心できると思います。

就労移行支援を利用して就職することがゴールと思っている方も多いですが、就職した企業で働き続けることが最も重要な目的です。

なので、半年間と言う短い期間ではありますが、この定着期間の間で自分が働きやすい環境づくりをするのです。

⓹就労選択支援(令和7年10月スタート)

就労選択支援とは、改正障害者総合支援法によって新設されたサービスで、2025年10月に開始される予定です。

就労選択支援は令和7年10月よりスタート予定の新しいサービスです。

障がい者本人が、就労継続支援などの障害福祉サービスを希望した際、就労選択支援事業所が、サービス提供者に就労に関する適性、知識及び能力の評価並びに就労に関する意向など整理し、

対象者の進路選択を関係機関(行政・指定特定相談支援事業者)を連絡や調整を行う支援です。

主に就労継続支援事業者と相談支援事業者が連携して支援を提供する。

【事例紹介】就労支援を利用して、自分らしい働き方を見つけた方々の体験談

ここでは、実際に就労移行支援のサービスを利用して目標である就職ができた方の体験談をいくつかご紹介していきたいと思います。

ご紹介した内容を参考にどのような他の人が就労移行支援を利用して就職したのかをイメージしてもらえればと思います。

事例⓵:うつ病で2年間休職。自信を取り戻し事務職へ復職したAさん(30代・女性)

15年勤続していた職場をうつ病が原因で休職する事になりました。

休職中は傷病手当などを受給しながら生活をしていましたが、将来の事を考えたりすると不安や焦りなどが出てきて、就労移行支援を利用しようと考えました。

利用開始当初は、少し外に出るだけでも体調面・精神面共にとてもきつくて、通所日数も週に多くて2日程度でした。

しかし、担当の支援員の方より、『無理せず自分のペースで大丈夫ですよ』と声をかけてもらって、連日通所出来た際には一緒に喜んでくれたりと心の支えになってくれたのが

私の中で大きな一歩を踏み出せる理由になりました。

それからは通所しても安心できる場所として利用できるようになったので復職する為の訓練を行いました。

企業実習では、職場の環境の雰囲気イメージする事ができたので、自分が職場復帰した時の事を想定して挑むことができ、より一層職場復帰への意欲が増しました。

それからは、復職したことを考えて週5日の通所をして働ける体力を徐々に取り戻し1年間ほど利用した結果、復職する事が出来ました。

事例⓶:コミュニケーションが苦手だったBさん(20代・男性/発達障害)が、プログラミングスキルを武器にIT企業へ

学生の頃から、対人関係があまり上手くいかず、周りに馴染めない事が非常に多かったです。

新卒で就職した先でもミスなどが多く、精神面で辛くなり病院へ行くとそこで初めてADHD(注意欠如・多動症/発達障害)と診断されました。

前々から自分はそうでは無いか?とは思っていたのですが、実際に診断された時に今後どうやって生きていくかとても悩みました。

そんな時に主治医の方より就労移行支援の存在を教えてもらい利用することになりました。

私が利用した就労移行支援事業所ではSST(ソーシャルスキルトレーニング)のプログラムがあったので、自分の弱みであるコミュニケーション能力・対人関係のスキルを伸ばそうと決めました。

最初は緊張して中々思い通りにいかない事ばかりでしたが、慣れが大事なんだと気づき少しずつではありますが、スキルを身に着けることが出来ました。

もともと普段からPCを使用していたのもありプログラミングにも興味があったので、プログラミングについて学習を行いました。

対人関係は過去に比べると成長出来ましたが、営業職や接客はまだ苦手だと感じたので、自分の中でも集中して取り組めるプログラミングのスキルを活かしてIT職への就職をすることが出来ました。

事例⓷:長年引きこもり状態だったCさん(40代・男性/統合失調症)が、B型事業所を経て一般就労へ

20代の時に仕事を辞めてから10年以上、実家に引きこもり状態でした。

障害が原因で外に出て働く意欲もなくなり、外出は病院に行くとき以外はほとんど自宅の中でした。

そんなある日、主治医より状態もマシになってきたから就労継続支援B型を勧められました。

就労継続支援B型について調べると、自分のペースで利用出来て少額ではあるが工賃としてお金がもらえる事を知って、

これなら自分でも利用できるんじゃないかと思い就労継続支援B型のサービスを利用する事を決めました。

B型事業所では製品の梱包をメインに軽作業を行いました。

利用当初は週に2日ほどの利用でゆっくりなペースで利用していました。

周りの方と話すと皆さん最初はそのぐらいのペースだったと伺い焦らなくても良いんだと、少し安心しました。

慣れてくると徐々に利用日数を増やせて、体調も安定したおかげでなんとか一般就労をすることが出来ました。

【5ステップで解説】就労支援サービスを利用するまでの流れと手続き

就労移行支援のサービスを利用をする際に何から始めれば良いのか?そして利用するためには何が必要なのか?

など、これから利用を考えている方はわからないことだらけで、不安ばかりかと思います。

就労移行支援のような福祉サービスを利用するのは難しくて複雑なイメージがあると思いますので

これからSTEP形式で相談から利用開始までの流れをそれぞれ順番ご紹介していきたいと思います。

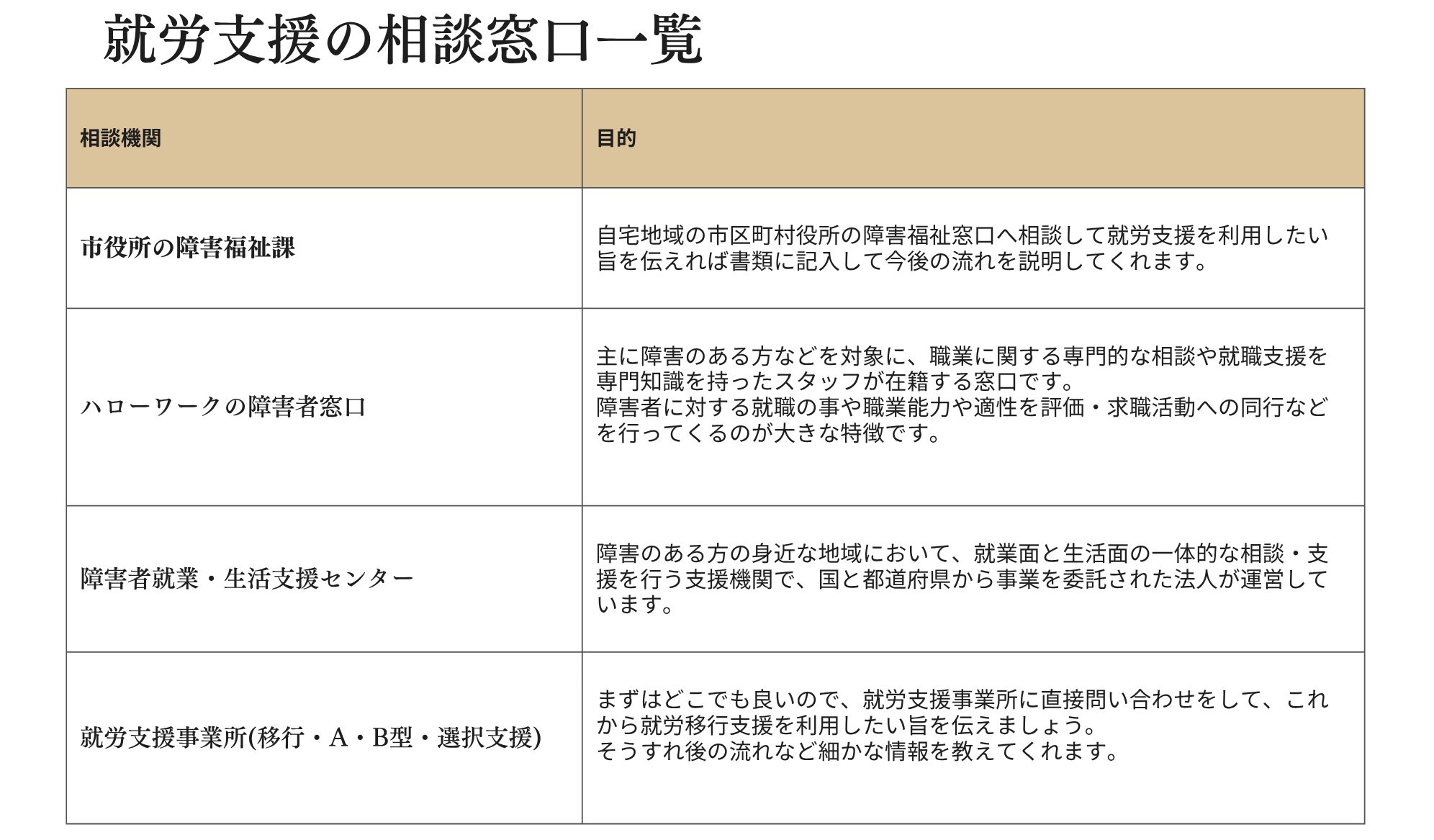

STEP1:どこに相談すればいい?主な相談窓口一覧

まずは初めにどこに相談すれば良いのか?ですよね。

相談する先はいくつかございます。

【市区町村の障害福祉課】

自宅地域の市区町村役所の障害福祉窓口へ相談して就労移行支援を利用したい旨を伝えれば書類に記入して今後の流れを説明してくれます。

就労移行支援を利用している方の多くは役所への相談が一番多いようですね。

【ハローワークの専門援助窓口】

主に障害のある方などを対象に、職業に関する専門的な相談や就職支援を専門知識を持ったスタッフが在籍する窓口です。

障害者に対する就職の事や職業能力や適性を評価・求職活動への同行などを行ってくるのが大きな特徴です。

【障害者就業・生活支援センター】

障害のある方の身近な地域において、就業面と生活面の一体的な相談・支援を行う支援機関で、国と都道府県から事業を委託された法人が運営しています。

一般企業で働きたい障害のある方等や障害のある方の雇用に取り組んでいる、これから取り組みたい企業への相談・支援を行っています。

【就労移行支援事業所】

まずはどこでも良いので、就労移行支援事業所に直接問い合わせをして、これから就労移行支援を利用したい旨を伝えましょう。

そうすれば今後の流れなど細かな情報を教えてくれます。

このように上記の様な窓口であればどこでも相談しても良いのです。

自宅から1番近い所でも良いので、まずは就労移行支援を利用した旨を相談するようにしましょう。

STEP2:「障害福祉サービス受給者証」の申請と発行

就労移行支援を利用するために必ず必要となるのが『障がい福祉サービス受給者証』です。

この受給者証が手元になければ就労移行支援を利用することが出来ないのです。

役所で障害福祉窓口にて相談してから、受給者証の発行を申請しなければなりません。

申請後は役所による審査が入ります。

この人は本当に就労移行支援のサービスが必要なのか?など申請から受給者証交付まで1~2ヶ月程度かかるのが一般的とされています。

この期間内で就労移行支援を利用できる体調など準備を行うようにしましょう。

STEP3:自分に合う事業所を探す・見学する

ホームページなどを見て自分に合いそうな事業所を見つけましょう。

就労移行支援事業所は数多く存在しており、事業所によって特徴があるのでどこの事業所を選ぶべきかとても迷う事になると思います。

1つ支援者目線で事業所を選ぶ上で大事な事をお伝えさせtいただくと、就労移行支援事業所のホームページだけを見て(直接自分の目で確認せず)事業所を決定するのはやめましょう。

必ず、直接事業所へ行き見学やサービスの体験をしましょう。

これは受給者証を発行していなくても行えます。

受給者証を発行してから事業所を選ぶと時間がかかるため、先に自分が行きたいと思う事業所を決めておくようにしましょう。

STEP4:個別支援計画の作成と利用契約

見学・体験を経て事業所を決めることが出来れば、個別支援計画を作成していきます。

個別支援計画は、「指定特定相談支援事業者」の専門の支援員が、申請した方の私生活の状態や精神面の状態、そして今後どのようにしたいかなどの目標のヒヤリングを行って作成していきます。

ヒヤリングした内容を元に作成した利用計画案の内容については、利用者の方に説明が行われますので、確認して何も問題が無ければ署名・捺印します。

そして事業所との利用契約を結びます。

STEP5:利用開始

受給者証が発行されればいよいよ本格的に就労移行支援のサービスを利用する事が出来ます。

最初は皆さん、就職を1日でも早くしたいと言う気持ちがあり、つい無理をしてしまいがちですが、

ここで無理をしてしまえば、体調不良が悪化したり再発してしまう可能性があります。

就労移行支援は2年間利用期間があるので、担当の支援員としっかり相談しながら自分のやりたいことに向けて自分のペースで訓練を行うようにしましょう。

【専門家が解説】自分に合った就労支援の選び方

先ほど就労移行支援は数多くあるので事業所選びにとても迷う事になると説明しました。

実は就労移行支援の事業所選びはとても大切なことなのです。

事業所選びに失敗してしまうと最悪の場合事業所を途中で辞めてしまうなんてこともあります。

ですから、しっかりと自分に合った事業所を見つけれるよう、選び方のPointをいくつかご紹介していきたいと思います。

Point1:プログラム内容は自分に合っているか?

事業所によってプログラムの内容は異なり様々な種類があります。

自分に合った・やりたいプログラムがある事業所かどうかが大事です。

自分はITやプログラミングの仕事に就きたいと思っているのに、通所した事業所にIT関連のカリキュラムが無かったり、プログラミングに詳しい支援員が居なければスキルアップも難しくなります。

自分が将来やりたいことが学べる事業所かどうか事前に確認しておくことはとても大切なことなので、事前にしっかり調べるようにしましょう。

Point2:事業所の雰囲気やスタッフと相性は良いか?

ホームページなどを見れば、ある程度事業所の特徴やどんな事が出来るのかを確認する事が出来ます。

しかし、事業所の雰囲気やスタッフの対応に関しては実際に事業所へ行ってみないとわかりません。

なので、先ほども言いましたが事前に見学へ行く事は大切な事なのです。

見学の際に事業所の雰囲気(清潔感・バリアフリー)やスタッフと利用者さんが会話している内容や支援員の接し方などを確認する様にしましょう。

Point3:就職実績と就職先の選択肢は豊富か?

就労移行支援事業所には就職実績があります。

- 【これまで何名の方が就職しました】

- 【就職後の定着率〇%】

- 【就職先の企業・業種】

などの就職率・実績がホームページなどに記載されています。

大手の事業所や人気の事業所はこの就職実績の数値が高い傾向にあります。

どんな業種のどんな企業に利用された方は就職しているのか?を確認しておけば、

自分自身も目指せる目標になると思います。

このような就職実績がどこにも記載していない事業所もあるので、その際は直接事業所へ問い合わせれば教えてくれます。

精神障害者の就労支援に関するよくある質問(FAQ)

就労移行支援は福祉サービスで複雑な内容の事も多々あります。

どんな所なのか?何をするところなのか?何が必要なのか?など

疑問を持つ方は多くいらっしゃいます。

そんな中でも、事業所によくある質問をここでまとめてみましたので、ご覧ください。

Q1.障害者手帳が無しで利用できる?

結論、障害者手帳(精神保険福祉手帳など)は必須ではありません・

「自立支援医療」や「医師の診断書」があれば「障害福祉サービス受給者証」の発行の対象となり、就労移行支援事業所の利用をすることはできるもです。

しかし、自治体によっては要件が異なる場合もありますので、一度相談窓口の方に問い合わせるようにしましょう。

Q2.利用料金はどのくらいかかりますか?

就労移行支援を利用する際に利用料が発生する人と発生しない人がいます。

この違いは前年度の世帯収入によって変わってくるのです。

利用料金の表を作成しましたので、ご自身が利用を支払うのか、そうで無いのか利用する前に確認してみて下さい。

| 区分 | 世帯収入の状況 | 負担上限月額 |

|---|---|---|

| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |

| 低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |

| 一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円(注2)未満) ※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます(注3)。 |

9,300円 |

| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |

詳細については、参考:厚生労働省(利用者負担額)をご覧ください。

Q3.家族はどのくらい関わりますか?

基本的には家族の方はいつも通りの接し方をして下さい。

変に気を使ったりすれば逆にお互い疲れてしまう事になるでしょう。

利用しているご本人の意思を尊重して見守る事が大切です。

そのうえで相談したい事があれば相談に乗ったり、本人の良き理解者としての立場でいてあげるようにしましょう。

事業所によっては家族向けの相談会なども実施している事業所などもあります。

Q4.オープン就労とクローズ就労、どちらが良いですか?

まずオープン就労とは、自身の障害や病気があることを企業に開示して、障害者雇用枠あるいは一般枠で就職すること。

【メリット】合理的配慮を受けられやすくなり、労働者の体調管理がしやすい。

- 長期的な雇用を継続しやすくなる。

- 障がいを隠さなくて済む

【デメリット】障がいをオープンにすることによる就職チャンスの喪失

- キャリアを限定される可能性

- 一般雇用と比べ賃金が低い場合有

次に、クローズ就労とは一体なんなのか?についてですが、自身の障害や病気があることを企業に開示せず、一般枠で就職すること。

【メリット】障害を気づかれない

- キャリアアップの機会を得られやすい

- 一般採用と同等の給与保障

【デメリット】障がいを隠し通す負担を強いられる

- 障害が意図せず知られた場合、信頼関係が崩れる

- 体調不良が続くと、仕事の向き合い方に不信を持たれる

この両方のメリットデメリットを踏まえてどちらが良いかありません。

本人の意思で決めるものなので、就職してから働き続けやすい環境がどっちに合ってるのかを判断するようにしましょう。

就労移行支援のサービスに向いていない人がいる⁉

就労移行支援を利用している人の中にはサービスに向いている人と向いていない人がいるのです。

その中でも今回は就労移行支援に向いていない人の特徴をご紹介していきたいと思います。

就労移行支援に向いていない人の特徴は以下のようなものになります。

- 利用中の生活費・利用料を確保できていない

- 就職する気がない

- 体調が安定していない

などが挙げられます。

就労移行支援を利用できる期間は2年間です。

この2年間で就職を目指すのですが、期間が定められているため、体調が悪くなり、通所日数が減ってしまうと訓練することが滞ってしまいます。

そうなってくると就職も遠のいてしまい、就労移行支援の利用期間が切れています。

就移行支援を利用する前に体調を整えておくのがとても重要になってきます。

まとめ:一人で悩まず、まずは一歩を踏み出してみませんか?

これまで精神障害のある方に対して、就労移行支援を利用した際にどのような事を就労移行支援を利用して出来るのか?

就労移行支援についての事をご紹介してきました。

これまでに精神障害がある方であっても、当校の就労移行支援事業所を利用して訓練を積み重ねていく過程でご自分の目標としていた就職先へ就職できた人は数多くいらっしゃいます。

精神障害と言っても種類は様々あり、それぞれの障害の特徴があります。

その特徴を強みにして就職へと辿りつければ就職した先でも活躍できるでしょう。

就労移行支援を利用するには不安もいっぱいあって最初の一歩が中々踏み出せない方が多いです。

しかし少しの勇気を振り絞れば、働きたいと言う気持ちに答えれるのが就労移行支援のいサービスです。

ますは無料相談や見学からでも良いので第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。

見学・説明会のご案内

当日、ご相談者様が指定されたお時間に、

大阪堺筋本町校・本町校・梅田校・大阪校・天王寺校

兵庫神戸校

お住まいよりお近くの校をご自由に選択の上、お越しくださいませ。

実際の見学会・説明会の風景です。

希望日時の方を以下の入力フォームよりご連絡ください。

(必須項目の入力をお願いします)

- 新着投稿 2026.02.13

- 新着投稿 2026.02.12

- 新着投稿 2026.02.12

- 新着投稿 2026.01.04

- 新着投稿 2026.01.04

- 新着投稿 2026.01.03

- 新着投稿 2026.01.03

- 新着投稿 2025.11.17

- 新着投稿 2025.11.10

- 新着投稿 2025.11.03