就労移行支援の受給者証ってなに?申請の方法といつ届くかについても解説!

今回は、就労移行支援を利用される際に必ず必要にな「障害福祉サービス受給者証」とはどんなものなのか?また、その申請方法や、いつ届くのか?について、相談支援専門員である。

私ができるだけわかりやすく解説していきたいと思います。

就労移行支援を利用して就職できるのかどうか気になっておられる方はぜひ参考にしていただければと思います。

就労移行支援の受給者証ってなに?

就労移行支援事業所を利用する際には、障害福祉サービスを利用するための受給者証と呼ばれるものが必要となります。

事業所の見学や体験に行った際に、職員の方から聞いたことがある方も中にはいらっしゃるのではないでしょうか!?

この受給者証は、正式名称が「障害福祉サービス受給者証」というもので、就労移行支援だけではなく、なにかしらの障害福祉サービスを利用する際は、必ず必要になります。

この受給者証には、いつから就労移行支援を利用することができるのか?

就労移行支援を月に何日利用することができるのか、負担上限月額などが記載されています。

就労移行支援を利用する際に必要となる受給者証は、

障害者手帳や自立支援医療の受給者証とは異なるため、すでに障害者手帳を持っている方も、サービスを利用する前には申請が必要となります。

就労移行支援の受給者証取得の条件【対象者】

就労移行支援は、次の要件を満たしている方が利用できる障害福祉サービスとなります。

- 一般就労を希望される方

- 障害や難病をお持ちの方

- 18歳から65歳未満の方

つまりは、就労移行支援の受給者証を申請できる方も要件を満たしている方、利用対象者という事になります。

一般就労を希望している方

就労移行支援は、一般企業へ就労することを希望している方が利用できます。

就労の意思がない方や、福祉的就労(就労継続支援A型、B型での就労)を目指す方は利用することができません。

なんらかの障害や難病をお持ちの方

身体障害、精神障害、発達障害、知的障害、難病をお持ちの方が利用できます。

障害者手帳を持っていない方でも、利用することは可能です。

18歳から65歳未満の方

就労移行支援には年齢の制限があり、18歳以上65歳未満の方が対象となります。

就労移行支援を利用するための条件を詳しく知りたい方は、こちらでも解説を行っておりますのでよろしければご覧ください。

受給者証取得までの流れは?申請から利用開始まで

就労移行支援を利用するための受給者証取得の流れは次のとおりです。

- 利用したい障害福祉サービスの事業所決める!

- 事業所決定後自治体の窓口にて利用の申請!

- 認定調査・訪問調査などを受ける

- 受給者証が交付されたら本格的に利用スタート

かなりざっくりとはなりますが、取得までの流れはこのようになります。

またののちの項で、くわいく解説していきます。

受給者証を取得するタイミングは!?事業所を決めた後?それとも前?

受給者証の取得は、基本的には利用する就労移行支援事業所が決まってからとなることが多いです。

気になる就労移行支援事業所へ見学や体験に行き、利用することが決まったら、市役所や区役所の福祉課などで申請を行いましょう。

申請のタイミングなどは、事業所の職員からも教えてもらえますので、気になる方は見学時や体験時に職員に確認するのがよいでしょう。

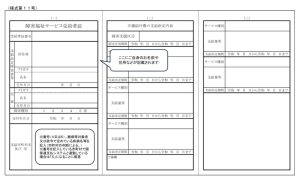

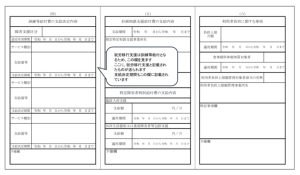

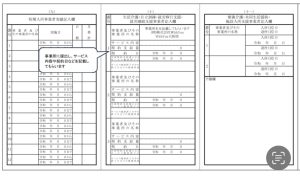

実際の障害福祉サービス受給者証の見本と見方を紹介!

それでは、実際に障害福祉サービスの見本を使い当校の様な「就労移行支援事業所を利用する場合」で見ていきましょう!

こちらは、厚生労働省より引用させていただきました、見本の様式第11号となります。

まずは、上記の画像の(一)の支給決定障害者等の欄と交付年月日にご本人様の記載が入ります。

次に、(四)の欄に利用するサービス種別が記載され、そして(六)にその方の1ヶ月の利用料自己負担上限額が記載されます。

最後に(十)の欄に利用される事業の情報や契約日などが記載されます。

就労移行支援を利用される場合の受給者証の見方は以上となります、詳しい概要や様式はは、以下の厚生労働省のページにて確認できますので、気になる方は是非ご活用ください♪

障害福祉サービス受給者証の申請方法と必要書類

それでは実際に、就労移行支援事業所などを利用するときの受給者証を申請する流れを見ていきましょう♪

申請の大まかな流れは以下の通りです。

1.お住まいの管轄である市役所や区役所などにある障がい福祉担当窓口にて、就労移行支援などを利用したい旨をお伝え頂き、受給者証を取得したい旨をお伝えします。

2.受給者証の取得に必要な申請書類を受け取り、記入後に提出します。

3.サービスの利用計画を作成して窓口に提出

※ご本人で作成してもよいが、指定相談支援事業者に作成を依頼する場合がほとんどです。

4.自治体の職員によるヒアリングや簡単な聞き取り調査を受けます。

5.暫定支給期間が設定されることがあります。

自治体によっては本利用の前にお試し期間がある場合もあり、このまま同じ事業所へ通い続けるのか、別の事業所を探し直すのかを決定します。

(既に事業所についてのアセスメントが行われている場合は、暫定支給が行われない場合もあります。)

6.個別支援計画の作成 その人ひとりひとりにに合った専用の支援プランを状態にあった内容で就労移行支援事業所が計画を立ててくれます。

7. 支給決定と受給者証の交付

自治体により、一つ一つの濃度は違ってきますが、概ね受給者証の申請から決定までは上記の流れになります。

より具体的に知りたいと言う方は以下の厚生労働省のページをご確認ください!

受給者証の申請に必要な持ち物

それでは実際に受給者証の申請をする上で必要なものについてみていきましょう。

早速ですが、申請に必要なものは以下の通りです。

- 印鑑

- 申請者の氏名や住所が確認できるもの(マイナンバー・免許証など)

- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等の障害者手帳

- 自立支援医療受給者証

- 障害や病名が確認できる医師の診断書(主治医の意見書等)

基本的には、

「印鑑+本人確認資料+障害などを証明できる物」

こちらの3種があれば申請は可能です。

特に、上記の中でも3から5の持ち物は、いずれかが有れば基本的に利用可能となるケースが多いです。

障害福祉サービス受給者証は手帳なしでも取得できる?

就労移行支援は障害者手帳が必須である!と思っている方も意外といらっしゃるのではないでしょうか?

実は、障害福祉サービス受給者証(就労移行支援の利用)は障害者手帳がなくても取得することができます。

例えば、医師の診断書や意見書があれば、申請を行うことが可能ですので、手帳がないからといって利用を断念する必要はありません

受給者証取得の窓口

受給者証を取得するための申請の窓口はお住まいの自治体の、障害福祉課などの福祉専用窓口ですが

受け取りに関しては郵送などで、送付されますので基本的にあらためて窓口やその他の場所に足を運ぶ必要はありません!

なので、申請が無事終わったらあとは届くのを待つだけとなります。

ちなみに、受給者証は利用される事業所ではなくご本人の元に届きます。

障害福祉サービス受給者証はいつ届く?申請から発行までの期間と流れ

障害福祉サービス受給者証は、申請からお手元に届くまで、大体1~3ヶ月程度かかります。

自治体にもよりますので、いつ頃発行されるかは、福祉課に聞いていただくと教えていただけます。

(※以前に他の事業所などを使っていた場合など、新規の申請よりは早い場合もございます)

就労移行支援事業所との本契約は、この受給者証が届いてから行うこととなります。

しかし、この受給者証の発行を待っている間、就労移行支援に通いたくても通えないのは、利用する側としては不便に感じますよね!?

これは、就労移行支援事業所によって違ってくるかもしれませんが、

例えば当校WithYouでは、受給者証申請を行っていただいた方には、体験という形で受給者証が届くまでの間も

問題なく利用していただくことができますのでご安心ください♪

そして、受給者証の発行までの大まかな流れとしては、

- 最寄りの福祉課に相談

- 受給者証申請に必要な書類を提出

- 市町村の認定調査や審査

- サービス等利用計画案の作成

- 受給者証の暫定支給

- 受給者証の発行

となりますさらに詳しく、それぞれの項目について見ていきましょう♪

最寄りの自治体の福祉課に相談

受給者証の申請や発行については、お住まいの自治体の福祉課に相談しましょう。

大阪市であれば、お住まいの区の保健福祉センターに相談窓口がございます。

受給者証申請に必要な書類を提出

受給者証の申請には、「介護給付費等支給申請書」、「障がい福祉サービス利用者負担額減額・免除等申請書」、「同意書」などが必要になります。

これらの名称や種類は自治体によって異なりますので、どの書類が必要かは、お住まいの自治体の福祉課へお問い合わせください。

窓口へ行き、就労移行支援を利用したいこと、そのための申請書類がほしいことを伝えていただくと、役所の方が書類をくださります。

市町村の認定調査や審査

自治体の職員により、ご自宅へ伺う訪問調査や役所での聞き取りなどが行われます。

ご本人の希望や、現在の生活環境必要な支援などを聞き取り、自治体による審査にて就労支援移行のサービスが適切であるかどうかなどを判断されます。

サービス等利用計画案の作成

相談支援事業所が作成する、「サービス等利用計画案」という書類も、受給者証の発行には必要となります。

相談支援事業所の、相談支援専門員へ作成を依頼しましょう。

こちらは、障害福祉サービスを利用する方を支援するための、中心的な総合計画となります。

この書類には、ご本人の希望を叶えるために、どのような障害福祉サービスを利用するのか、どのように支援を行うか、利用の日数などが記載されています。

相談支援事業所を利用せず、サービス等利用計画案の代わりにセルフプランを提出することで、受給者証の申請を行うことも可能です。(ただし、市町村によっては、必ずサービス等利用計画案の作成が必要となる場合もございます)

もしも自分でセルフプランを作成する場合は、その書類の様式も、役所で一緒にもらっておきましょう。

記載方法などで困った際は、利用する予定の就労移行支援事業所の職員へ書き方を質問すれば教えてくださります。

受給者証の暫定支給

就労移行支援の利用の際には、「暫定支給決定期間」というものが設けられます。

この暫定支給決定期間は、2ヶ月となる方がほとんどです。

最初の利用期間の内、2ヶ月間が暫定支給決定期間となります。

これは、簡単に言うと「お試し期間」のようなイメージです。

就労移行支援のサービスが、ご本人にとって適切であるかどうか、事業所の支援内容が合っているかどうかなどをこの期間で判断します。

今までに一度就労移行支援を利用されていた方や、過去に利用していた事業所をもう一度利用する場合、

暫定支給決定期間中と同じ程度のアセスメントが行われている場合などは、暫定支給決定期間が設けられないこともあります。

障害福祉サービス受給者証の発行!

各自治体から、受給者証が発行されお手元に届いたら本格的に就労移行支援などの利用開始です!!

就労移行支援の場合であれば、就職を目指して本格的に訓練スタートです。

(※就労移行支援によっては、受給者証発行までの間の利用日数など、利用に制限があるかもしれません。)

就労移行支援の受給者証の更新について

就労移行支援を利用する場合のサービス受給者証には更新時期があります。

というのも、就労移行支援を利用できる期間は原則最大2年間となっていますが、

2年いっぱい利用するためには、受給者証の更新期限が来る前に、更新の手続きを行わなければなりません。

お手元の受給者証がいつまで有効なのかは、受給者証の支給決定期間というところを見ると一目瞭然です。

もし、見方が分からない方は、事業所の職員に聞いていただければ教えてくださるので、質問してみましょう。

市町村にもよりますが、更新時期の2~3ヶ月程度前に、ご自宅に更新の案内が届くので、

書類が届いたら、内容を確認し就労移行支援の職員に伝えて更新の手続きをお願いしましょう♪

障害福祉サービス受給者証の更新分はいつ届く?

受給者証の更新分はスムーズにいけば当月には郵送などで届きます。

もし仮に、届いていなかった場合も例えば就労移行支援などを利用されている場合なら

担当の支援員にお申し付けいただくことで、自治体に確認していただくこともできるので不安な方は、利用されている障害福祉サービスの職員に伝えてみるのも良いかもしれません!!

更新の場合は、更新用の申請用紙にて行いますので基本的には初回の申請時のように医師の意見書(診断書)は特に必要ありません!!

なので、申請に比べるとそこまで労力はかからず書類はすぐに集めることができます。

就労移行支援の受給者証ってなに?・まとめ

それでは最後に、今回の記事のまとめです。

障害福祉サービス受給者証とは、就労移行支援事業所やその他福祉サービスを利用される際に必要となる証明書のようなもので

その申請は、お住まいの自治体の障がい福祉課といった専用の窓口で行えます。

就労移行支援事業所の場合は、申請に必要なものは印鑑や本人確認資料・障害者手帳や医師の診断書や意見書など、疾患や症状を証明する資料があれば基本的に申請は行えます。

もし手順や、内容が全然わからないと言う方はお気軽にご相談くだされば申請の手順からお手伝いしますので

是非、お気軽にご相談くださいませ♪

見学・説明会のご案内

当日、ご相談者様が指定されたお時間に、

大阪堺筋本町校・本町校・梅田校・大阪校・天王寺校

兵庫神戸校

お住まいよりお近くの校をご自由に選択の上、お越しくださいませ。

実際の見学会・説明会の風景です。

希望日時の方を以下の入力フォームよりご連絡ください。

(必須項目の入力をお願いします)

- 新着投稿 2025.06.29

- 新着投稿 2025.06.05

- 新着投稿 2025.06.05

- 新着投稿 2025.06.03

- 新着投稿 2025.05.29

- 新着投稿 2025.05.28

- 新着投稿 2025.05.10

- 新着投稿 2025.05.08

- 新着投稿 2025.04.11

- 新着投稿 2025.03.15